Le retour d’une plongée laisse souvent un goût d’inachevé. Cette sensation d’apesanteur, le ballet silencieux des poissons-clowns entre les anémones, la palette chromatique des récifs coralliens : tout disparaît dès que la combinaison sèche. Face à cette nostalgie, l’idée d’installer un aquarium récifal à domicile séduit de nombreux plongeurs en quête de permanence.

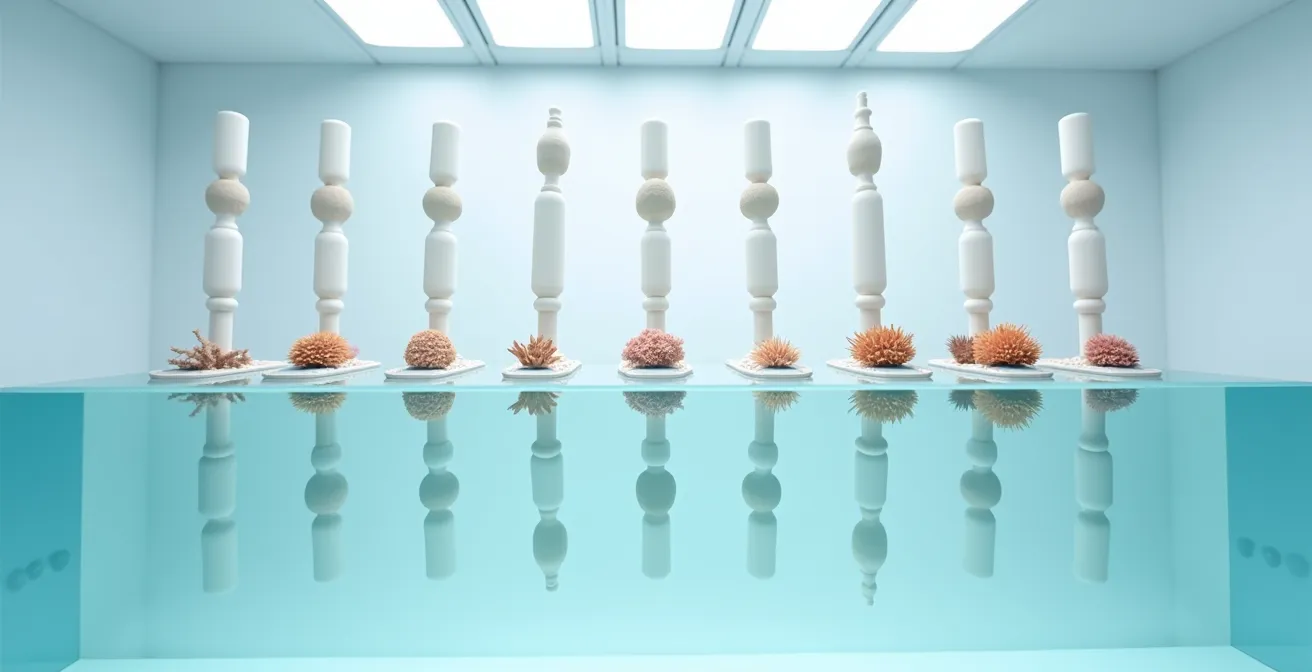

Pourtant, cette promesse de prolonger l’expérience sous-marine cache une réalité plus nuancée. L’aquarium ne reproduit pas la plongée, il crée une relation différente au monde aquatique. Comprendre ce décalage entre attente émotionnelle et réalité pratique permet d’éviter les désillusions et de construire un projet cohérent. Les plantes in vitro, par exemple, offrent un moyen moderne et sain de recréer un écosystème aquatique équilibré, loin des prélèvements destructeurs en milieu naturel.

Cette exploration dépasse la simple question technique. Elle interroge la nature même du désir du plongeur : cherche-t-il à revivre l’impossible ou à enrichir sa compréhension de l’océan ? Entre illusion et transformation, l’aquarium révèle autant sur nos attentes que sur les limites de la domestication marine.

L’aquarium pour plongeurs en 5 points clés

- L’aquarium reproduit l’observation contemplative mais élimine l’immersion sensorielle totale de la plongée

- La maintenance quotidienne exige un investissement temps souvent sous-estimé par les plongeurs débutants en aquariophilie

- L’observation prolongée développe une expertise naturaliste impossible à acquérir en plongée ponctuelle

- La dimension éthique crée une tension entre pratique respectueuse de la plongée et captivité domestique

- L’aquarium transforme le regard du plongeur en profondeur, créant une complémentarité plutôt qu’une substitution

Ce que l’aquarium reproduit vraiment de l’expérience de plongée

La transposition du monde sous-marin dans un bac vitré pose une question fondamentale : quelles dimensions sensorielles survivent à ce changement d’échelle ? L’observation visuelle constitue l’élément le plus fidèlement reproduit. Le mouvement hypnotique des poissons, la palette chromatique des coraux mous, le jeu de lumière filtré par l’eau créent une forme de contemplation similaire à celle vécue en immersion.

Cette similarité trouve ses limites dans la restriction spatiale. Là où la plongée offre une immersion à 360 degrés avec une profondeur de champ infinie, l’aquarium impose un cadre fixe. Les plus grands aquariums européens contenant 7 millions de litres d’eau parviennent à créer une impression de vastitude, mais un aquarium domestique reste une fenêtre, jamais une porte.

La dimension sonore révèle également ce décalage. Le silence rompu uniquement par le bruit des bulles et de sa propre respiration en plongée devient, en aquarium, un ronronnement mécanique permanent : pompes, filtres, écumeurs. Certains aquariophiles apprécient ce fond sonore apaisant, d’autres y voient une pollution qui brise la magie contemplative.

| Dimension sensorielle | Plongée | Aquarium domestique |

|---|---|---|

| Visuel | 360° immersif | Cadré, contemplatif |

| Mouvement | Apesanteur totale | Observation statique |

| Sonore | Respiration, bulles | Pompes, bruissement |

| Temporalité | Limitée (30-60 min) | Continue, quotidienne |

La disparition de l’apesanteur marque la perte la plus significative. Cette sensation physique unique, où le corps flotte entre deux eaux sans effort, constitue pour beaucoup l’essence même de la plongée. L’aquarium ne peut offrir qu’une observation externe, jamais cette fusion corporelle avec l’élément liquide. L’adrénaline de l’exploration, la surprise d’une rencontre inattendue, l’imprévisibilité du milieu naturel s’évaporent également.

L’expérience multi-sensorielle (sons, humidité, température) y est particulièrement travaillée pour un dépaysement complet

– Tourismée, Guide des aquariums d’Europe

Cette réflexion sur les aquariums publics souligne l’effort nécessaire pour recréer une immersion. À l’échelle domestique, ces éléments deviennent encore plus difficiles à reproduire. Reste alors l’essentiel : la possibilité d’observer quotidiennement les comportements naturels, de se connecter au rythme lent du monde aquatique, de maintenir un lien visuel avec cette passion.

Éléments transposables de la plongée en aquarium

- Observation des comportements naturels des espèces

- Contemplation méditative du mouvement aquatique

- Découverte de la biodiversité marine

- Apprentissage de l’écosystème récifal

L’aquarium fonctionne donc comme une fenêtre ouverte en permanence sur un fragment d’océan, tandis que la plongée reste une immersion totale mais éphémère. Ces deux expériences ne s’excluent pas, elles répondent à des besoins complémentaires : l’une nourrit la quotidienneté, l’autre l’intensité ponctuelle.

Pourquoi certains plongeurs abandonnent leur aquarium en six mois

La réalité pratique rattrape souvent l’enthousiasme initial. Le temps constitue le premier facteur d’abandon. La maintenance récifale demande un investissement temps considérable de 30 minutes par jour minimum, entre tests de paramètres, changements d’eau, nettoyage des vitres et surveillance des équipements. Ce qui semblait être un plaisir contemplatif se transforme progressivement en routine technique.

Cette dérive vers la technicité crée une déconnexion frustrante. Le plongeur rêvait de prolonger l’émerveillement, il se retrouve à jouer au chimiste avec pH-mètres et réactifs. La motivation initiale (revivre la magie de la plongée) s’éloigne dangereusement de la réalité (devenir technicien de maintenance). Cette fracture psychologique explique de nombreux abandons précoces.

Les profils de plongeurs influencent fortement la réussite du projet. Les explorateurs, attirés par la découverte de nouveaux sites et l’adrénaline de l’inconnu, supportent mal la répétitivité d’un aquarium fixe. À l’inverse, les observateurs patients, fascinés par les micro-comportements et la compréhension écosystémique, trouvent dans l’aquarium un terrain d’étude inépuisable.

Le passage du rêve à la corvée s’opère souvent de manière insidieuse. Les premiers mois, chaque geste d’entretien semble connecté à la passion. Puis la lassitude s’installe face aux algues envahissantes, aux paramètres instables, aux mortalités inexpliquées. Le plaisir contemplatif ne suffit plus à compenser l’investissement énergétique.

Cela fait 12 ans environ que j’ai un Juwel rio 300. Malheureusement la vie a fait que j’ai du le délaisser depuis 18 mois environ. Plus aucun nettoyage du fond ou du filtre

– Aquariophile, Forum Aquariophilie.org

Ce témoignage illustre la fragilité du projet aquariophile face aux aléas de la vie. Contrairement à la plongée qui reste une activité ponctuelle et planifiable, l’aquarium exige une présence constante. Vacances, surcharge professionnelle, changements personnels : autant de facteurs qui peuvent transformer l’aquarium en fardeau plutôt qu’en refuge.

La dimension financière accentue cette pression. L’investissement initial en équipement (bac, éclairage LED, écumeur, osmoseur) représente plusieurs milliers d’euros pour un récifal digne de ce nom. Les coûts récurrents (électricité, sel, tests, suppléments) s’ajoutent mensuellement. Quand la motivation faiblit, ces dépenses deviennent difficiles à justifier.

Anticiper ces pièges permet de construire un projet réaliste. Commencer par un système simple (fish-only ou récifal mou), accepter la courbe d’apprentissage, prévoir des solutions de maintenance durant les absences : ces précautions distinguent les projets durables des abandons prévisibles. La question n’est pas de savoir si l’aquarium vaut la peine, mais si le plongeur est prêt à devenir aquariophile, ce qui implique une transformation identitaire significative.

L’aquarium récifal comme laboratoire d’identification des espèces

L’observation prolongée révèle une dimension pédagogique rarement anticipée. En plongée, même sur les destinations de plongée aquatique les plus riches, chaque espèce n’apparaît que quelques secondes. Le temps d’identifier la forme générale, le poisson disparaît dans le bleu. L’aquarium inverse cette équation : les mêmes individus deviennent observables quotidiennement pendant des années.

Cette répétition transforme la reconnaissance superficielle en connaissance approfondie. Les micro-comportements impossibles à saisir en immersion deviennent évidents : la hiérarchie sociale subtile entre poissons-clowns, la parade nuptiale des demoiselles, les techniques de chasse des poissons-faucons. Le plongeur-aquariophile développe un œil expert capable de détecter des nuances comportementales invisibles pour l’observateur occasionnel.

Les clowns bénéficient de la protection des anémones et celle-ci reçoit en retour une part de nourriture ou un nettoyage de son hôte

– Récifal France, Guide des poissons en aquarium récifal

Cette symbiose, aperçue fugacement en plongée, devient un spectacle quotidien en aquarium. Observer le clown nettoyer méthodiquement les tentacules de son anémone, défendre agressivement son territoire contre les intrus, ou encore préparer un site de ponte sur une roche adjacente : autant de scènes qui enrichissent profondément la compréhension écologique du plongeur.

| Comportement | Visibilité en plongée | Visibilité en aquarium |

|---|---|---|

| Parade nuptiale | Très rare | Fréquente |

| Ponte et soins aux œufs | Exceptionnelle | Observable |

| Hiérarchie sociale | Difficile | Évidente |

| Symbiose anémone | Aperçue | Détaillée |

Ce laboratoire vivant inverse le rapport traditionnel entre plongée et aquarium. Plutôt que de considérer l’aquarium comme un pâle substitut de la plongée, il devient un outil de formation qui améliore les futures immersions. Le plongeur reconnaît instantanément les espèces, anticipe leurs réactions, comprend les interactions écologiques complexes.

Le passage de « plongeur spectateur » à « plongeur naturaliste » s’opère progressivement. Là où le débutant cherche les grandes espèces spectaculaires (requins, raies, tortues), l’aquariophile expérimenté s’émerveille devant un crabe porcelaine caché sous un corail, une crevette nettoyeuse signalant sa station, ou un blenny curieux émergeant de son trou. Ce changement de perspective enrichit radicalement l’expérience de plongée.

Observations impossibles en plongée

- Suivre l’évolution quotidienne d’une ponte de poisson-clown

- Observer le changement de sexe d’un poisson hermaphrodite

- Documenter les interactions nocturnes des espèces

- Étudier la croissance des coraux sur plusieurs mois

La dimension temporelle constitue l’avantage majeur de l’aquarium. Mémoriser les espèces dans la durée, suivre leur évolution, documenter photographiquement les comportements rares : ces possibilités transforment l’aquariophile en véritable chercheur amateur. Certains contribuent même à des programmes de science citoyenne, partageant leurs observations de reproductions ou de comportements atypiques.

Cette fonction pédagogique justifie à elle seule l’investissement pour certains plongeurs. L’aquarium cesse d’être une tentative nostalgique de recréer l’océan pour devenir un instrument de progression. Chaque heure passée à observer le bac se traduit par une meilleure compréhension lors des prochaines plongées, créant un cercle vertueux d’apprentissage continu.

Le paradoxe éthique du plongeur écologiste face à l’aquarium

La tension morale apparaît souvent après l’achat, rarement avant. Le plongeur sensibilisé à la préservation marine, formé aux bonnes pratiques de flottabilité pour ne pas endommager les coraux, pratiquant une observation non intrusive, se retrouve soudain propriétaire d’êtres vivants arrachés à leur milieu naturel. Cette dissonance cognitive peut devenir insupportable.

La question du prélèvement divise profondément la communauté. Certaines espèces vendues en animalerie proviennent encore de captures au cyanure, méthode destructrice qui détruit les récifs et condamne 80% des poissons capturés à une mort précoce. Maintenir un tang bleu sauvage capturé à Hawaï tout en militant pour la protection des océans crée une contradiction difficile à assumer.

Les compromis éthiques existent néanmoins. Privilégier les espèces d’élevage (poissons-clowns, demoiselles, gobies) réduit drastiquement l’impact sur les populations sauvages. Les aquariums publics comme Nausicaa enregistrent 2000 naissances par an, démontrant que la reproduction en captivité peut contribuer à la conservation plutôt qu’à l’exploitation.

Le bouturage de coraux illustre cette réconciliation possible. Plutôt que de prélever des colonies entières, les aquariophiles responsables multiplient des fragments, créant un stock génétique captif qui réduit la pression sur les récifs naturels. Certaines espèces rares ne survivent désormais qu’en aquarium, leurs habitats naturels ayant été détruits.

Un aquarium n’est pas seulement un biotope, c’est-à-dire un milieu défini par des caractéristiques physiques et chimiques mais aussi une biocénose

– AquaMicroFaune, Les fiches de maintenance des espèces

Cette vision écosystémique transforme la perspective. L’aquarium devient un microcosme vivant où chaque organisme joue un rôle, des bactéries nitrifiantes aux copépodes en passant par les coraux photosynthétiques. Maintenir cet équilibre exige une compréhension fine des cycles biologiques, développant une sensibilité écologique applicable à la protection des océans réels.

La dimension éducative offre une autre justification éthique. Un aquarium récifal bien entretenu devient un outil de sensibilisation puissant pour l’entourage, les enfants, les visiteurs. Faire comprendre la fragilité et la complexité de l’écosystème corallien à travers une observation directe génère souvent plus d’impact qu’un documentaire. Certains aquariophiles deviennent ainsi des ambassadeurs actifs de la conservation marine.

Transformer la contradiction en cohérence nécessite néanmoins une vigilance constante. Vérifier l’origine des spécimens, refuser les espèces impossibles à maintenir en captivité (requins, raies mantas, grands pélagiques), privilégier les circuits d’élevage certifiés : ces choix distinguent l’aquariophile responsable du simple consommateur. La passion ne justifie jamais la destruction.

À retenir

- L’aquarium reproduit la contemplation visuelle mais élimine les sensations physiques essentielles de la plongée

- L’abandon précoce résulte souvent de la transformation non anticipée du plaisir en corvée technique quotidienne

- L’observation prolongée développe une expertise naturaliste directement transférable aux futures plongées en milieu naturel

- La cohérence éthique exige de privilégier les espèces d’élevage et de transformer l’aquarium en outil de sensibilisation

- La complémentarité temporelle fait de l’aquarium un pont quotidien plutôt qu’un substitut imparfait de la plongée

Comment l’aquarium transforme votre rapport à la plongée sur le long terme

La métamorphose s’opère lentement, presque imperceptiblement. Les premières plongées post-aquarium révèlent un changement de regard radical. Là où le plongeur recherchait auparavant le spectaculaire (bancs de barracudas, passes à requins, tombants vertigineux), son attention se porte désormais sur les détails comportementaux que seul l’aquarium lui a appris à décoder.

Cette évolution transforme la nature même du plaisir de plonger. Observer un poisson-clown défendre agressivement sa ponte contre un crabe, reconnaître les signaux de communication d’une crevette nettoyeuse, identifier une ponte fraîche de nudibranche : ces micro-événements deviennent aussi excitants qu’une rencontre avec un grand prédateur. Le monde sous-marin gagne en profondeur ce qu’il perd en spectacle.

| Aspect | Avant aquarium | Après expérience aquarium |

|---|---|---|

| Focus d’observation | Espèces spectaculaires | Micro-comportements |

| Durée d’observation | Quelques secondes | Minutes détaillées |

| Compréhension écosystème | Visuelle | Systémique |

Le passage de « consommateur d’émotions sous-marines » à « gardien d’un écosystème miniature » modifie profondément l’identité du plongeur. Maintenir quotidiennement un récifal développe une humilité face à la complexité du vivant. Les échecs (mortalité d’un corail précieux, invasion d’algues, déséquilibre paramétrique) enseignent la fragilité des équilibres naturels mieux que n’importe quel cours théorique.

Cette responsabilité quotidienne se traduit souvent par un engagement écologique renforcé. Le plongeur-aquariophile comprend viscéralement pourquoi le réchauffement climatique blanchit les coraux, pourquoi la pollution aux nitrates détruit les récifs, pourquoi chaque geste compte. Sa pratique de la plongée devient plus respectueuse, plus contemplative, moins intrusive.

La complémentarité temporelle constitue peut-être l’apport le plus précieux. L’observation prolongée améliore de 83% les capacités d’identification selon une étude de l’Université de Strasbourg, transformant les mois entre saisons de plongée en période d’apprentissage continu plutôt qu’en simple attente nostalgique.

Compétences développées par l’aquariophilie

- Maîtrise des paramètres physico-chimiques de l’eau

- Reconnaissance des signes de stress chez les espèces marines

- Compréhension du cycle de l’azote en milieu marin

- Identification précoce des maladies et parasites

L’aquarium cesse ainsi d’être perçu comme un substitut imparfait pour devenir un complément enrichissant. Entre deux voyages de plongée, il maintient la connexion au monde aquatique, affine l’observation, développe la patience contemplative. Lors des immersions, il fournit les clés de lecture pour transformer une simple balade sous-marine en exploration naturaliste approfondie.

Cette transformation répond finalement à la question initiale de manière inattendue. Non, l’aquarium n’est pas nécessaire pour prolonger l’expérience de plongée si « prolonger » signifie « reproduire à l’identique ». Mais il devient indispensable pour qui souhaite approfondir sa compréhension, transformer son regard, et créer une relation plus riche et plus consciente avec l’océan. La promesse émotionnelle initiale cède la place à une réalité plus exigeante mais infiniment plus gratifiante. Pour vivre pleinement cette transformation, n’hésitez pas à préparer votre prochaine plongée avec cette nouvelle perspective d’observation naturaliste.

Questions fréquentes sur Aquarium domestique

Combien de temps faut-il pour observer un comportement complet?

Entre 6 et 10 jours pour un cycle complet de ponte chez le poisson-clown, observable quotidiennement en aquarium. Cette durée permet de suivre toutes les étapes depuis la préparation du site de ponte jusqu’à l’éclosion des larves.

Peut-on vraiment apprendre l’identification en aquarium?

Oui, l’observation prolongée permet de mémoriser les détails morphologiques impossibles à saisir en plongée. Les aquariophiles développent une capacité à reconnaître instantanément les espèces et à anticiper leurs comportements lors des futures immersions.

Quel budget prévoir pour un aquarium récifal débutant?

Un système récifal de 200 litres nécessite un investissement initial de 2000 à 3000 euros pour l’équipement complet, auquel s’ajoutent 50 à 100 euros mensuels de frais de fonctionnement. Commencer par un fish-only réduit significativement ces coûts.

L’aquarium améliore-t-il vraiment les compétences en plongée?

L’observation quotidienne développe une expertise naturaliste directement transférable en immersion. Les plongeurs-aquariophiles reconnaissent plus rapidement les espèces, comprennent mieux les interactions écologiques et adoptent une approche plus contemplative et respectueuse de la plongée.